停車場配線の設計

側線の配線

1.中間駅における側線

車扱貨物を扱う駅では、貨車を留置する側線が必要となります。

中間駅に止まる貨物列車はローカル列車または代用車列車といい、駅順組成の車扱貨車と代用車その他とを連結しています。駅順組成とは、列車を組成した駅(一般に組成駅という)で中間駅における入換作業を簡素化するため、行先駅順に貨車を編成した列車のことで、機関車の次位に順々に貨車を切り離していくことになります。

駅順組成された列車では中間駅において、列車前部の一部だけを引き上げて入れ換えをおこなうので、本線引き上げで充分間に合うため、特に引上線を設置しないのが普通です。

2.側線の設定

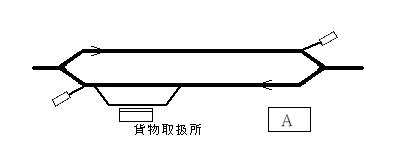

貨物扱いは駅本屋側で行うことが多いため、反対側に列車が到着した場合、そちら側にある側線へ一時切り離しておき、列車の運行の間合いをみて手押しもしくは入換動車などで扱所の近くまで移動させます。発送貨物の場合はこの反対の手順となります。

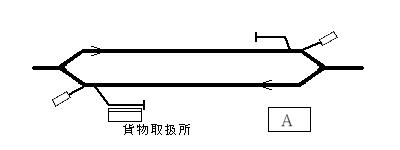

このような作業を行うことから、側線の配線の標準は下記のようになります。

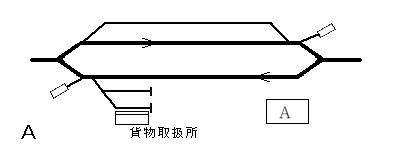

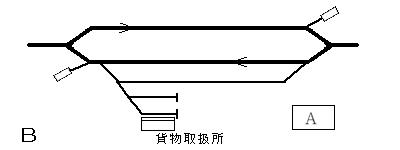

貨物量が多くなると手押しでの入換作業が大変なものとなります。そのため、貨車を連結してきた機関車を使い扱所まで移動できるように側線をループさせます。

この際、下のAとBのような配線が考えられます。

なお、下の図のように配線することもできますが、上り列車と対向となる分岐があるため充分に安全な鎖錠が必要なり、上り列車の出発後でないと下り列車の入換えができないことから、あまり用いられません。

〔 参考文献 〕

- 中央鉄道学園三島分教所 (1965) 『停車場配線』(学園教材 工35)