角田地域の名のある坂

| 名称 | 所在地 | 備考 |

|---|---|---|

| 小沢坂〔新〕 | 角田(小沢) | |

| 小沢坂〔旧〕 | 角田(小沢) | 八王子通大山道田名廻りルート上 詳細は“各地の道すじを辿る-八王子通大山道-道すじとその名残り”にて |

| 城坂 | 角田(小沢) | |

| 梅沢坂 | 角田(梅沢) | |

| 宮坂 | 角田(原箕輪) | |

| 水道坂 | 角田(原箕輪) | |

| 桜坂 | 角田(原箕輪) | 別称:刺坂 |

| 宮坂 | 角田(中之平) | |

| 弁天坂 | 角田(中之平) | |

| 戸倉坂 | 角田(戸倉) |

相模川ぞいの県道511号・太井依知線から分かれ中津台地と相模川河畔を結ぶ、県道63号・相模原大磯線が通る坂道が“小沢坂”となります。

相模川ぞいの県道511号・太井依知線から分かれ中津台地と相模川河畔を結ぶ、県道63号・相模原大磯線が通る坂道が“小沢坂”となります。

勾配は急なものの、現在ではそれほど急なカーブもないこの坂ですが、昔はだいぶ曲がりくねっていたらしく、ところどころに改修の跡が見られます。

小沢坂を少し登る右手に急な上り坂が見えます。これが城坂です。

小沢坂を少し登る右手に急な上り坂が見えます。これが城坂です。

室町・戦国時代に金子 掃部助の居城が治める小沢城があって、この坂がその城への入口であったことから城坂と呼ばれたそうです。

掃部助は文明5年(1473年)、関東管領・山内上杉氏の家宰職 白井長尾氏の一族であった 長尾 景春が起こした反乱(長尾 景春の乱)の際に景春方に組し、小沢城は山内上杉氏の分家・扇谷上杉氏の家宰であった太田 道潅に攻められ落城しました。

城の防衛のためか、急勾配とヘアピンカーブが特徴のこの坂。

そのヘアピンカーブのある地点には少し平らな場所があり、石碑や石仏がいくつも祭られています。

その傍には、第六天の小さな御社が建てられていました。

県道52号線上の梅沢から箕輪方面へ上る坂道を梅沢坂といいます。

県道52号線上の梅沢から箕輪方面へ上る坂道を梅沢坂といいます。

横須賀水道路の途中にある坂道で、中津交差点より700mほど田代方面へ向かったところにあります。

当然のことながら、坂道の地下には送水管が埋設されており、途中にある暗渠から敷設された管を見ることができます。

坂下には、“あいかわ景勝10選”にも選ばれた箕輪耕地が広がっています。

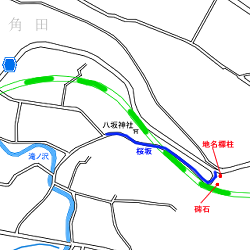

県道54号線から下之街道公民館に下る坂道を桜坂といいます。

明治以前は「刺坂(サス坂)」と呼ばれており、坂下が焼畑耕作地であったことから焼畑耕作を意味する「サス」が転じて刺坂と呼ばれたといわれます。

また、小沢城が落城した際に松姫がこの坂の下の大沼に投身し、その供の者が胸を刺し運命を共にしたともいわれていることが由来したとも伝えられています。<br>

古くから急斜のため人や馬が災禍にあうことが多く不吉なこの坂の名を忌み、明治36年に桜坂に改称しました。

県道54号線から角田八幡神社の脇を通り峰公民館に至る坂道が宮坂になります。

八幡神社のそばを昇る道筋からこの名が付いたのと思われます。

坂の途中には、明治初期の初等学校であった角田学校(養成館第一支校)が置かれた福泉寺があります。

現在、この坂から台地へ進む道は「峰の原道」と呼ばれています。