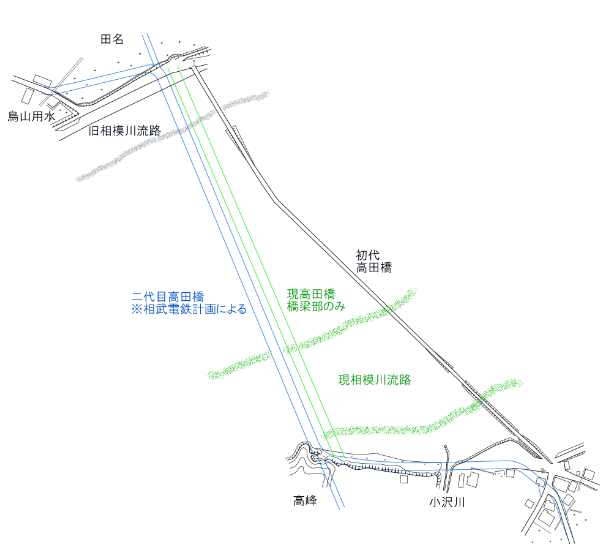

幻の鉄道道路併用橋・高田橋

新橋・旧橋と計画橋の対比と周辺の様子

【新設取り付け道路】

烏山用水付近より新たに取り付け道路を設ける予定としていました。

全体が高田橋に対して1/23~1/100の上り勾配の築堤となっており、烏山用水上には新たにコンクリート橋が架橋されることとなっていました。

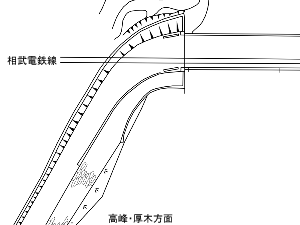

【相武電鉄との合流点】

当時の県道は久所の町のなかを通り相模川へと向かっていました。

このため、相模川を渡るためには直前で直角の右カーブを描くことになります。

一方、相武電鉄線は久所の北側を大きく右へカーブし、相模川へは垂直に交差するしていました。

なお、設計図面では上流側を相武電鉄が通ることとなっていますが、その後、神奈川県の要請により下流側を通るように変更されています。

【初代高田橋の架設位置】

当時の相模川の流路は左岸の田名側を通っており、初代の高田橋も流路上のみに架けられていました。

なお、高峰側にも小沢川につながる小さな流路があり、その上にも橋が架けられていたようです。

【2代目高田橋の位置】

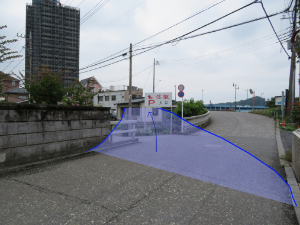

2代目の高田橋は現在の橋の上流部(写真の青いマスクの部分)に架けられていました。

当初、橋梁のの上流側に相武電鉄が通る予定でしたが、後に神奈川県の指示で下流側へと変更されています。

【旧橋の橋脚基礎跡】

2代目の高田橋の橋脚基礎の跡が一箇所だけ残されている場所がありました。

愛川側から数えて3~4基目の橋脚の基礎と思われます。

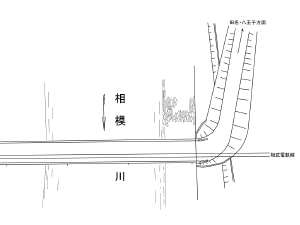

【相武電鉄との合流点】

当時の県道愛川八王子線(現・県道54号線)は、現在のように2代目及び現在の高田橋から直線のルートをとっておらず、現・県道63号線と県道511号線の分岐点辺りが分かれていました。

このため、道路は高田橋をから左へとカーブを描いていました。