幻の鉄道道路併用橋・高田橋

高田橋の沿革

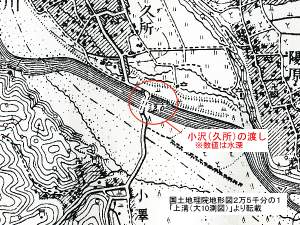

小沢(久所)の渡しのころ

高田橋が架橋される前は渡船によって結ばれていました。

高田橋が架橋される前は渡船によって結ばれていました。古くは、約1km下流にあった望地地区と六倉を渡す六倉の渡し(望地の渡し)が使われていましたが、大山参りが盛んになるとともに、田名廻り八王子通大山道が通る久所~小沢にも渡しが通るようになった言われています。

大正時代にはいり、大正4年、11年、12年と洪水や老朽化による船の破損が続き不便を強いられたことから、大正13年には周辺の愛甲郡高峰村、中津村、愛川村(以上、現・愛川町)、高座郡田名村(現・相模原市中央区)が協議を開始しました。

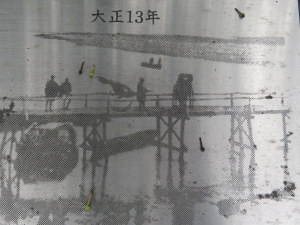

初代高田橋

竣工

大正13年(1924年)12月5日

構造

木造

経費

4,200円

当初は県費支弁による延長60間、幅員2間の吊橋式を予定していたが、県の認可がおりずに工費予算を2万5千円から5千円に減額した上で周辺各村の寄付により架橋されました。

当初は県費支弁による延長60間、幅員2間の吊橋式を予定していたが、県の認可がおりずに工費予算を2万5千円から5千円に減額した上で周辺各村の寄付により架橋されました。高田橋の名前は橋の両側にあった村名(高峰村・田名村)からそれぞれ一字をとって付けられたそうです。

大正14年8月4日に寄付という形で神奈川県へ移管されましたが、16日に洪水のため流失しました。

仮設高田橋

架橋

大正14年(1925年)11月

経費

3,000円

初代の橋が流出したあと、渡船を再び使用していましたが、陸軍の機動演習による部隊移動のため架橋が必要となったことから、県が費用を支出し、高峰村施工により仮橋が渡されました。

2代目高田橋(道路橋計画時)

計画年

大正15年(1926年)

延長

318.2m

幅員

4.6m

径間

23.3m

活荷重

8t(第2種・2等橋)

経費

75,000円

仮設橋のままでは度重なる洪水の際に流失の危険があったことから、地元住民は強固な橋の架設を希望しました。

大正14年12月の神奈川県予算審議会において、架橋費用として13万円の予算計上が承認され、直ちにボーリング工事が開始されます。

翌大正15年8月23日に橋脚工事の入札を実施、9月6日に起工式が行われました。

大正14年12月の神奈川県予算審議会において、架橋費用として13万円の予算計上が承認され、直ちにボーリング工事が開始されます。

翌大正15年8月23日に橋脚工事の入札を実施、9月6日に起工式が行われました。

2代目高田橋(併用橋計画時)

延長

318.78m(175間2尺)

幅員

7.27m(24尺)

径間

1径間あたり22.72m(75尺)

径間数:14径間

径間数:14径間

橋体

鋼板桁

床板

鉄筋コンクリート

橋脚

鉄筋コンクリート

基礎

鉄筋コンクリート井筒

橋台

コンクリート

舗装

アスファルト

橋脚まで完成したころ、相武電鉄が費用の大部分(約78,000円)を負担することで道路鉄道橋への転換が決定しました。

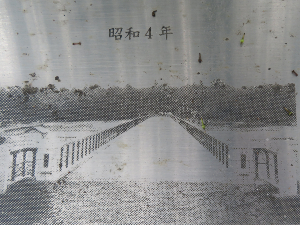

2代目高田橋(施工時)

竣工

昭和4年(1927年)8月25日

延長

319.2m

幅員

5.8m

橋体

鋼板桁橋

床板

軽量コンクリート

活荷重

6t(第3種・3等橋)

相武電鉄より寄付金が納金されないため架橋工事が停滞し、この現状を危惧した愛甲郡各村村長や地元選出の代議士が昭和3年9月に道路単独架橋を県に陳情します。

相武電鉄より寄付金が納金されないため架橋工事が停滞し、この現状を危惧した愛甲郡各村村長や地元選出の代議士が昭和3年9月に道路単独架橋を県に陳情します。これにより相武電鉄との共用は撤回され、12月に工事再開、翌昭和4年8月に完成しました。

戦後のモータリゼーションによる自動車量の増加だけでなく、相模川での砂利採取の影響で損傷が激しく、昭和36年(1961年)11月末から翌年1月に全面通行止めにして大規模改修を実施、中央部の橋脚3基を新調しています。

3代目高田橋(現橋)

竣工

昭和51年(1976年)

延長

342.4m

幅員

7.5m

(うち、歩道両端2.0m)

(うち、歩道両端2.0m)

構造

三径間連続鋼箱桁橋二連

橋脚

5基

基礎

ケーソン(深さ14~17mに埋設)

工費

5億6,000万円

2代目高田橋は全面改修を行ったものの昭和40年代には架け替えが計画され、昭和45年(1970年)から下流側に新橋の建設が始まりました。

2代目高田橋は全面改修を行ったものの昭和40年代には架け替えが計画され、昭和45年(1970年)から下流側に新橋の建設が始まりました。昭和51年(1976年)に3代目が竣工し供用が開始されます。

愛川町側の拡幅など幾度かの改修を経て現在に至っています。