停車場配線の設計

専用線の概要

1.専用側線と専用鉄道

専用線は専用側線と専用鉄道に分けることができます。

専用線は特定の荷主が自己の専用とするため、または国や公共団体、地方自治体などが専用して使用するために自己の負担で敷設した側線を専用側線といいます。

専用側線の効果として、荷主側にとっては小運送が無くなることにより経費が削減されるばかりでなく、荷物の輸送を速く行うことができます。また、鉄道事業者側としては荷主の固定化につながり、貨物取扱設備を専用即線の分だけ拡張せずに済ますことができることです。

本来、専用鉄道と同じものなので、、専用鉄道規定の適用を受け、運輸大臣(現・国土交通大臣)の免許を得て敷設すべきものですが、これを専用側線、すなわち鉄道事業者の側線として扱うことにより、手続きを簡略化し経費を節減することができます。

国鉄における専用側線設置に関して日本国有鉄道専用線規程という規程があり、これに基づいて専用側線が敷設されていました。

一方、専用鉄道は特定の経済団体が専用する鉄道で、専用側線との違いは鉄道会社による営業線かその経済団体が運営しているかだけの差となります。

専用鉄道に関する構造の規程は一般鉄道のそれ変わらず、専用側線は側線が属する鉄道会社の規程に沿って敷設されます。

2.昭和40年代の国鉄専用側線

昭和40年ごろの国鉄で、専用線をもつ駅数は1,312駅となり、貨物扱いする駅(3,823駅)の34%と全体の1/3に専用側線が設けられていたことになります。また、専用側線の総数は2,607線にものぼります。

専用線扱いの貨物は昭和35年度で発着合計 1億3千万トンにおよび、国鉄扱い貨物の総数 3億トンの42%、発送貨物の50%、到着貨物の34%を占めています。

工業の発展に伴って専用線扱いは増加してゆく傾向にあり、アメリカでは当時の発送貨物のうち75%が専用線扱いとなっているそうです。

国鉄でも年々、その扱いは増加してきました。

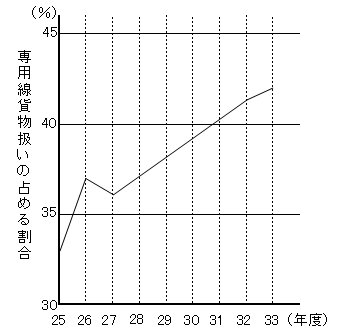

右の表は、昭和25年以降の全貨物取扱い量に対する専用線取扱いの割合を示したものですが、33%から42%と増加傾向で推移しています。

昭和25年度から昭和37年度までの 7年間で駅扱いの貨物量が2,200万トン、13%の伸びに留まったのに対し、専用線扱いは5,400万トン、66%も増加しています。

工業地区開発のため、地方自治体である県や市が専用線を設置するケースも見られ、地方における開発の一つの手段ともなっています。

- 中央鉄道学園三島分教所 (1965) 『停車場配線』(学園教材 工35)