停車場配線の設計

通過本線のないスイッチバック駅と折り返し停車場

1.通過本線のないスイッチバック駅

閑散線区では本線のルートをタコ坊主やループ線にするよりも、スイッチバック方式としたほうがはるかに工費が安価で済む場合があり、線路容量や到着時分の延長もあまり問題とならないため、駅を出てすぐに大きくスイッチバックさせる設計をすることがあります。

この場合、通過線がないため各列車はいずれもこの駅に必ず停車することになります。

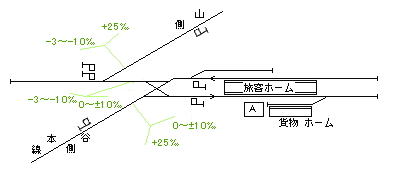

通過線がないため、設計は単純で下図のように配置することとなります。

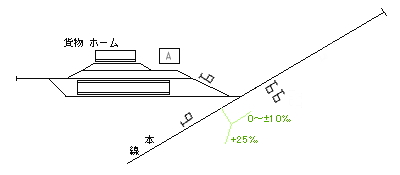

また、終端駅で地形上の理由によりスイッチバックする場合がある際は、次のような配置となります。

2.折り返し停車場

勾配に関係なく、地形上の理由から折り返して出発する形となった駅もあります。これを折り返し停車場と呼びます。

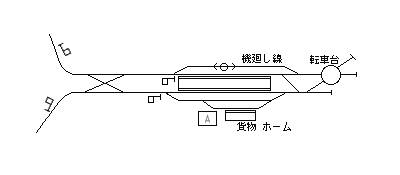

この場合は到着列車が出発するときに逆向きとなるので、機関車が逆行運転が可能なもの(C56、C11型など)を使うほかは、必ず機関車転向設備が必要となり、機廻り線の配置することとなります。ディーゼルや電気運転区間では、転向の必要がないので、転向設備(転車台や三角線)は不要となり、私鉄線でも電車運転をしている場合に時折用いられています。

折り返し停車場の設計例は次のようになります。

〔 参考文献 〕

- 中央鉄道学園三島分教所 (1965) 『停車場配線』(学園教材 工35)