停車場配線の設計

スイッチバックの信号場

スイッチバック信号所の新設には設計上、さまざまな条件があります。

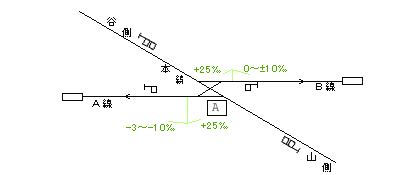

たとえば、25‰の勾配が連続して6Kmある区間の中間に信号所を設けるとします。

この場合の条件として、上り下りの列車が同時に到着できるような設備を設けること、その両到着線の勾配は規程により10‰以下とすること、そして今後、駅に昇格する予定があるのであれば勾配は3.5‰以下とすることなどが挙げられます。

蒸気機関車が使用される区間ではトンネルを設置するのは避けるべきです。これは煤煙のため見透しが困難となるためで、電気やディーゼル運転であれば見透しに支障がない限り設置しても差し支えありません。

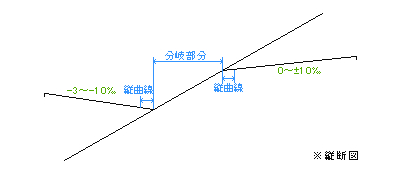

見透しの上から曲線の使用もできうる限り避けたいものですが、大抵の場合は山中を通ることになるため曲線を使用するにおえない。したがって、見通しのよい同方向の曲線の場合などが選ばれます。これらの線形の間にある直線部を利用して設計したスイッチバック信号所の例が次の通りです。

これは下り方向に向かって左が山側となる場合で、下り方向に向かって右側が山となる際は下記の図のようになります。

これらの図では、上り列車はA線、下り列車はB線に到着します。出発の際、まず上り列車がA線から本線へ後進で進入して出発します。下り列車は上り列車が分岐部を通過した後にA線へ逆行して、そこから出発します。つまり坂道を下る列車が必ず優先して出発させることになるのです。

A線は坂道を下る列車が到着するので、安全のため下り勾配とします。これは坂路を上がる列車が出発するのにも有利となるため必要な条件です。B線のほうは10‰以下の勾配とします。

中央部の交叉の亘り線には通常、10番分岐を使用します。この区間には、保守の関係からなるべく縦曲線をいれないようにします。やむを得ず縦曲線を使用する場合は、尖端軌条側に縦曲線部がかかっても轍叉部には縦曲線がかからないよう配慮すべきです。

縦曲線の終わりから本線有効長をとり、終端には車止標識を設け砂利盛線をつけます。

信号所本屋は交差亘り線の近く、山側に設けるのが一般的です。これは高いところほど見透しが良いからで、さらに停車している機関車が見える所が望ましいとされています。

〔 参考文献 〕

- 中央鉄道学園三島分教所 (1965) 『停車場配線』(学園教材 工35)