停車場配線の設計

安全側線の設置

1.安全側線のいらない場合

列車の運行回数の少ない線区では、列車の行き違いの回数も少ないし、行き違いにしても時間に余裕があるので、上り下りの両列車を同時に駅へ進入させないようにすれば、安全側線を設置する必要はありません。

つまり、一方の列車を先に停車場に進入させておき、もう一方の列車は先に進入した列車が場内に停車するまで場内信号機外に留め置くことになります。この場合、列車を留め置く側の本線の勾配は列車が出発可能な勾配であることが必要です。この出発可能な勾配は一般的な制限勾配より+6バーミルほど緩やかである必要があります。

例として次のような状況の場合を挙げてみます。

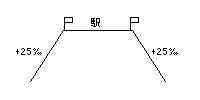

【峠の駅の場合】

左記のような形の駅の場合、上り下りの列車とも場外に列車を止めると出発できなくなる可能性があります。

この場合、わざわざ勾配の変更工事を行うより、安全側線を設けたほうが経済的といえます。

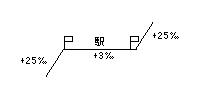

【勾配の途中にある駅の場合】

勾配途中に駅がある場合、下り勾配のあるほうを場外に停止させ上り勾配の列車を優先的に進入させるようにします。

2.安全側線が必要な場合

列車を停車場の外に停車させることは、運転経済上好ましいことではありません。一般的には安全側線を設けて列車が同時に進入できるようにします。

安全側線に使う分岐器は通常8番分岐器を使用し、保線上から乗越分岐器(せんい転轍機)にするのが良いです。これは、てっさが無く尖端軌条の磨耗も少ないからです。

しかし、運転側から見ると好ましくありません。ちょっとした制動失当し過走した場合、後退するときに先輪が脱線する恐れがあるためです。

そこで次の図のように普通分岐の場合より過走距離を長くとり、出発信号機の位置から20m以上離して乗越分岐を設置するようにします。

普通分岐器を使う場合は、出発信号機より2~4mほど離せば十分で、停車場の長さが短くできます。また、安全側線を入換線と兼用することも可能となります。

- 中央鉄道学園三島分教所 (1965) 『停車場配線』(学園教材 工35)