停車場配線の設計

分岐器番数の選択線

1.通過列車に対する影響

分岐器の番数の選択は、特に通過列車を考慮する場合に重要となってきます。列車の通過に対して、分岐器の許容速度が大きければ大きいほど良いのため、分岐器の番数も大きいものを準備すべきです。

しかし、番数の大きいものは工費や保守費が増えるため不経済となってしまいます。

ですので、本線の許容速度に準じたものを選択することとなります。ここでは、現在の線種ごとで標準的に使用されている分岐器の番数と許容制限速度を挙げます。

【両開き分岐器】

| 線種 | 分岐器番数 | 許容制限速度 |

|---|---|---|

| 簡易線 | 8番 | 40Km/h |

| 丙線 | 10番 | 50Km/h |

| 乙線 | 10番 | 50Km/h |

| 甲線 | 12番 | 60Km/h |

【片開き分岐器】

| 線種 | 分岐器番数 | 許容制限速度 |

|---|---|---|

| 簡易線 | 10番 | 35Km/h |

| 丙線 | 12番 | 45Km/h |

| 乙線 | 12番 | 45Km/h |

| 甲線 | 16番 | 60Km/h |

2.発着列車に対する影響

到着列車は高速で駅に進入してきますが、この速度を若干制限したとしても、大した時間的な損失は生じません。到着時の安全性からみて若干の速度制限をおこなったほうが良いぐらいです。

一方、出発列車は到着列車より速度がだいぶ遅いので、これを制限させると時間的損失が大きくなります。ですので、出発側の分岐器は出発列車の速度を制限しないものが良いのです。また、分岐器の規格を統一したほうが保守がしやすいため、出発側の速度で分岐器番数を決め、到着側もそれと同じものを使用することが効果的です。

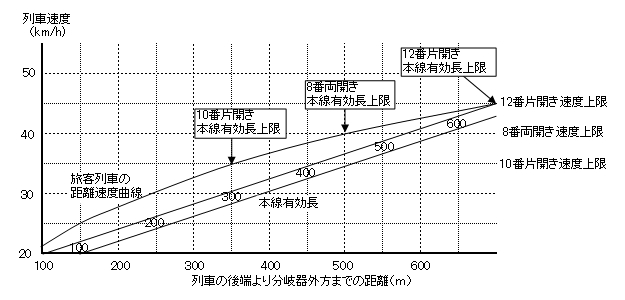

例として、C51型機関車が500トンの列車を牽いた場合より速度が25Km高い距離速度曲線を描き、これと分岐器番数と本線有効長の関係を示したものが下のグラフとなります。

このグラフを表にすると次のようになります。

| 列車種別 | 本線有効長 | 片開き分岐器上限 | 両開き分岐器上限 |

|---|---|---|---|

| 旅客列車 | 300m以下 | 10番 | 8番 |

| 300m~450m | 12番 | 8番 | |

| 450m~600m | 12番 | 10番 | |

| 貨物列車 | 120m~600m | 10番 | 8番 |

〔 参考文献 〕

- 中央鉄道学園三島分教所 (1965) 『停車場配線』(学園教材 工35)