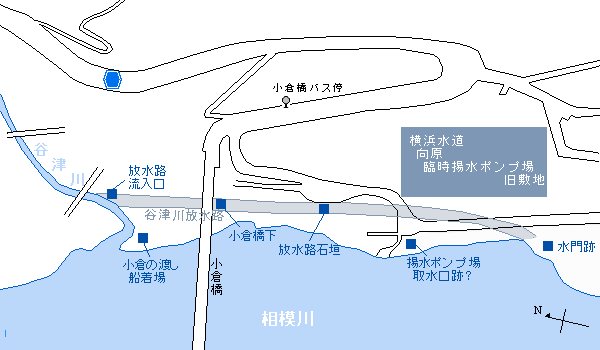

谷津川放水路

横浜水道向原臨時揚水ポンプ場と谷津川

明治20年(1887年)に日本ではじめての近代水道として設置された横浜水道は供給地である横浜市の人口の急増と供給地域の拡大により、十年後には規模の拡張を迫られました。

明治31年(1898年)から明治34年(1901年)までにかけ、送水管路の複線化や新たな浄水場(川井浄水場)の新設など第1期拡張工事を実施します。

しかし、拡張工事が完了した後も橘樹郡(現・神奈川区、鶴見区他)や久良岐郡(現・磯子区他)の一部が横浜市へ編入が決まったことにより、人口は1.5倍、面積は3.6倍と急激に増大していきました。

一方、水源地である道志川流域の青山取水口より大島村(現・相模原市緑区大島)は、急峻な斜面に導水管が敷設されていることから天災の影響を受けることが多々あり、明治40年(1907年)に道志川の洪水による設備損壊、明治43年(1910年)には、三沢村(現・相模原市緑区)において地すべりを起因とした導水管流失など、断水の危機に瀕することも度々生じていました。

横浜市では愛甲郡半原村(現・愛川町半原)に水源を求めることも検討しましたが、海軍水道の建設などの諸事情からこれを断念、再び現在の設備に大幅な改良工事を行なうこととなります。

ですが、この第2期拡張工事が行なわれている間にも、相模川上流部での災害による断水や夏季の水不足などの緊急の際の応急対策が必要性が取り沙汰されていました。

ですが、この第2期拡張工事が行なわれている間にも、相模川上流部での災害による断水や夏季の水不足などの緊急の際の応急対策が必要性が取り沙汰されていました。

そこで拡張工事が完了するまでの応急の揚水施設として、津久井郡川尻村久保沢(現・相模原市緑区川尻)に臨時の揚水用ポンプ場を設置することとなります。

向原臨時揚水ポンプ場 概要

| ポンプ | 揚水ポンプ:180馬力×2台 渦巻ポンプ:5馬力×2台 |

|---|---|

| 機関 | 蒸気機関260馬力×2台 |

| 揚水管 | 鋳鉄管(内径12in) |

| 給水管 | 鋳鉄管(内径12in) |

| 送水管 | 鋳鉄管(内径12in) |

| 水槽 | 内径:21尺(6.3m) 深さ:8尺(2.1m) |

向原臨時揚水ポンプ場は明治43年(1910年)4月に着工し、2年後の明治45年(1912年)3月末に完成しています。

当時の国産ポンプとしては大型のもので、1分間に300立方呎(8.35立方m)を汲み上げ送水する能力を持っていました。

しかし、実際に使用された回数は少なく大正3年(1914年)の夏に第2期拡張工事で新設された大島接合井以西の新送水ルートを使用して一時期送水を行なっていましたが、第2期拡張工事完了に伴い大正4年(1915年)には設備が撤去されています。

さて、この揚水ポンプ場建設にあたり、すぐ傍を流れる谷津川の存在が問題となりました。

川尻村谷津(現・相模原市緑区川尻)を源流とし、揚水ポンプ場取水口の上流部で相模川と合流する谷津川ですが、当時は生活排水路として用いられていたこともあり、その水が混じった相模川の水を上水道用に使用することは出来ませんでした。

このため、横浜市は揚水ポンプ場取水口の下流で谷津川の水を相模川に流すこととし、谷津川河口付近から揚水ポンプ場の先の相模川下流までの水路を建設することなります。

谷津川放水路

放水路流入口

谷津川を河口のすぐ手前で川を堰き止め、相模川と平行に築造した放水路に流れていきます。

現在は城山ダムや新小倉橋建設などの影響で、相模川、谷津川とも河床が下がっていますが、当時はこれより水面は高い位置にありました。

この付近には、横浜水道敷設当初から谷津川に架けられていた小倉水管橋のレンガ橋台と、第1期拡張工事の際にその水管橋を拡幅したときに作られた石組みの橋台が残されています。

谷津川左岸にはレンガ橋台のみが残されています。

第2期拡張工事の際は小倉水管橋の上流に新しく新小倉水管橋が架けられています。

左岸にレンガ橋台が残されていることから、第2期拡張工事の際に小倉水管橋に対して大幅な改修工事を行なったとは考えにくく、放水路は2本の水管橋を潜った先からはじまったと考えるのが妥当と思われます。

小倉橋下

小倉橋周辺は水路用の石垣があった部分より1メートル近く土が盛られています。

対岸より小倉橋橋脚部分を見るとよく分かります。

詳細は後述となりますが、小倉渡船があったころに渡船場に向かう通路の確保のためこの辺りを暗渠化もしくは埋め立てしたと言われています。

またその後、小倉橋新設や第2期に引き続き行なわれた横浜水道拡張工事による管路移設などにより、この辺りの地形の改変も余儀なくされました。

対岸より小倉橋橋脚部分を見るとよく分かります。

詳細は後述となりますが、小倉渡船があったころに渡船場に向かう通路の確保のためこの辺りを暗渠化もしくは埋め立てしたと言われています。

またその後、小倉橋新設や第2期に引き続き行なわれた横浜水道拡張工事による管路移設などにより、この辺りの地形の改変も余儀なくされました。

放水路石垣

水路自体は埋められていますが、相模川とを隔てていた石垣が様子がよく分かる場所があります。

石垣の高さは約2間(約3.6m)、長さ30間(約54.5m)あり、石垣自体は3尺(約90cm)ほど横幅がありました。

小倉橋上より見た放水路のあった箇所。

放水路はその先の料理屋さんの店舗がある部分を通り抜けていたことが見てとれます。

石垣の高さは約2間(約3.6m)、長さ30間(約54.5m)あり、石垣自体は3尺(約90cm)ほど横幅がありました。

小倉橋上より見た放水路のあった箇所。

放水路はその先の料理屋さんの店舗がある部分を通り抜けていたことが見てとれます。

揚水ポンプ場取水口跡?

相模川の川べりに三角屋根の塔が立っている部分があります。

この塔の下、川面に接する部分にコンクリート製の土台らしきものがありました。

向原臨時揚水ポンプ場建設当時の写真と比較すると、これがポンプ場の取水口であったのではないかと考えられます。

なお、取水口の上に建てられている塔ですが、これが揚水ポンプ場と関わりがあるものなのかは不明です。

水門跡

ポンプ場取水口のあった辺りから川下に放水路の排水口がありましたが、実際にどの辺りにあったかは不明です。

排水口があったと思われる付近には水門が半ば埋まった状態で残されています。

水門は左岸に水を取り込むためのもののようですが、用途や設置時期はこちらも不明です。

小倉の渡し船着場

小倉橋ができる前は川尻村と対岸の湘南村を渡し船が結んでいました。川尻村側の船着場は谷津川と相模川の合流点にあったようです。

谷津川放水路が開削された際、久保沢方面からの里道(現・県道510号線)より渡船場へ向かう道すじが水路によって分断されてしまいました。このため、横浜市はポンプ場取水口付近の水路に橋を渡し、水路と相模川の間に新たに道路を建設して船着場までの通路として供しました。

しかし、その後に相模川で発生した洪水により路面が崩落流出していしまいます。

新道流出後、ポンプ場取水口の少し上流に新しく船着場を設けたものの、車馬を通すには困難な場所にありました。

そこで対岸の湘南村は旧来の船着場を再び使えるようにするため、川尻村内に新たな道を開設しようとします。

計画には放水路石垣を削ることになるため、川尻村の反発ありましたが津久井郡役場の仲介もあり、大正5~6年(1916~7年)に一部計画を変更し新道が敷設されました。

水路の一部を暗渠化することとして横浜市には認可を求めていますが、この頃には既に放水路の役目は終えてしまっており、埋め立てて道路としてしまった可能性もあります。

〔 参考文献 〕

- 津久井郡役所 編 (1916)『湘南村に於て川尻村地内に道路新設の件』 (大正5年 土木地理回議録〔2冊の内2〕 郡-11-12)